Sperimentare nuove strategie comunicative sui social media è cosa buona è giusta. Ma bisogna anche saper scegliere il momento più appropriato per farlo. O, in alternativa, riconoscere quando non è proprio il caso di mettersi a fare “gli alternativi” cercando di sovvertire il corso di una conversazione che sta già avvenendo. Una conversazione che coinvolge milioni di persone, peraltro piuttosto arrabbiate.

Nelle ultime settimane gli Stati Uniti sono scossi da un’ondata di proteste contro le forze dell’ordine, scoppiate in seguito ai casi di Michael Brown, Tamir Rice ed Eric Garner: tutti cittadini afroamericani uccisi da poliziotti bianchi in circostanze discutibili. Michael Brown era disarmato, Tamir Rice era un dodicenne che impugnava una pistola giocattolo in strada ed Eric Garner è morto lo scorso 17 luglio dopo essere stato fermato dalla polizia di New York mentre vendeva sigarette di contrabbando. Nei giorni scorsi il caso di Garner è tornato su tutte le prime pagine dei giornali dopo che i giudici newyochesi hanno stabilito che nessuno dei poliziotti che hanno immobilizzato a terra l’uomo fino a farlo morire di asfissia debba essere processato. La decisione ha scatenato l’indignazione dell’opinione pubblica, ancora turbata per la decisione del Grand Jury che appena qualche giorno prima aveva emesso una sentenza simile sul poliziotto responsabile della morte di Michael Brown a Ferguson. E riprende a circolare un video che mostra il momento del fermo di Eric Garner, con l’uomo costretto a terra dai poliziotti che ripete con voce strozzata I can’t breathe, non riesco a respirare.

Quel I can’t breathe diventa una sorta di slogan della protesta di quanti si oppongono non solo alla violenza ma anche all’impunità dei poliziotti coinvolti: la frase viene scritta sui manifesti da portare in corteo, viene stampata sulle magliette dei manifestanti e diventa un hashtag, #WeCantBreathe, che unisce idealmente tutti coloro che si schierano dalla parte delle vittime uccise dai poliziotti senza un motivo concreto. #WeCantBreathe raccoglie migliaia di tweet e raggiunge una certa visibilità anche fuori dai confini statunitensi, anche grazie alla capacità dell’hashtag di sintetizzare non solo la vicenda di Eric Garner, ma anche il senso collettivo di quanti non possono che vedere con orrore la brutalità delle forze dell’ordine e la connivenza dei giudici, ovunque questo avvenga.

Insomma, al netto del fatto che nasce da un evento molto drammatico, possiamo dire che #WeCantBreathe è senza dubbio un hashtag perfetto, almeno dal punto di vista tecnico e comunicativo.

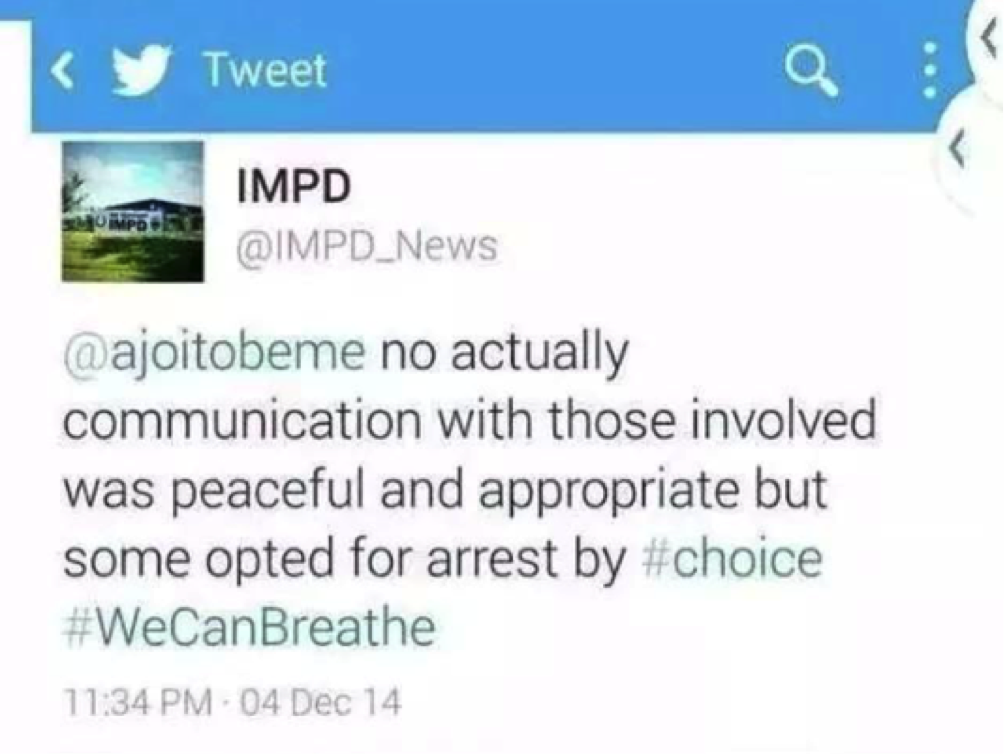

Ed è in questo scenario che arriva il tweet del Dipartimento di Polizia di Indianapolis, che decide di rispondere alle accuse che implicitamente gli sono state rivolte – la protesta si rivolge infatti contro la polizia americana e non contro quella di una specifica città – con un contro-hashtag volto a sottolineare che i poliziotti di Indianapolis non usano a sproposito la propria forza.

Le cose sono andate così: durante una manifestazione di protesta che si è svolta a Indianapolis nei primi giorni di dicembre, la polizia locale ha arrestato due persone accusate di aver interrotto la viabilità della città. Questi due arresti sono stati contestati dai cittadini di Indianapolis, e qualcuno si è preoccupato che i due uomini potessero subire maltrattamenti da parte degli agenti durante il tempo del loro arresto. Così un agente del dipartimento di polizia di Indianapolis si è sentito in dovere di rispondere con un tweet pubblicato sull’account ufficiale del distretto:

[In realtà la comunicazione con le persone coinvolte è stata pacifica e appropriata, ma alcuni hanno deciso di farsi arrestare #NoiRiusciamoARespirare – Fonte: IndyStar]

Manco a dirlo, il tweet del IMPD ha suscitato un’ondata di critiche. Non tanto per le informazioni sulle due persone arrestate, ma per quel #WeCanBreathe che viene percepito come una specie di “presa in giro” dell’hashtag principale. Subito cominciano a comparire tweet di utenti che si dicono «disgustati» dal fatto che la polizia di Indianapolis abbia voluto fare il verso alle ultime strazianti parole di Eric Garner, senza rispetto né per una persona morta né per la protesta di migliaia di persone.

Dietro a quel tweet del Dipartimento di Polizia di Indianapolis c’è Kendale Adams, un agente addetto alla comunicazione che lavora proprio in quel dipartimento e che mai si sarebbe aspettato che il suo tweet provocasse un tale scalpore. Così, appena resosi conto di ciò che stata succedendo ha cancellato il tweet sostituendolo con un messaggio di spiegazione:

[Stavamo solo cercando di sottolineare come i manifestanti di Indianapolis fossero pacifici e non volevamo prendere in giro gli eventi nazionali. Lo abbiamo cancellato]

In altre parole, con quel #WeCanBreathe, Adams – che, lo diciamo per fugare ogni dubbio, è afroamericano – voleva semplicemente far sapere a tutti che non sempre le cose vanno come a Ferguson o New York e che se per caso vieni arrestato a Indianapolis nessun poliziotto ti immobilizzerà sull’asfalto saltandoti addosso fino a farti soffocare. Ma, purtroppo per Adams, il suo hashtag non funziona, e per una precisa serie di motivi:

come spiega Jay Baer su IndyStar, è molto difficile riuscire a condensare un concetto univoco e perfettamente comprensibile a tutti in un hashtag e, laddove #WeCantBreathe vince perché attinge a un dettaglio di una storia circolata a livello nazionale, #WeCanBreathe fallisce proprio perché non riesce a veicolare il proprio senso con sufficiente chiarezza:

Twitter ti costringe a essere sintetico. E un hashtag di costringe a esserlo ancora di più. Si tratta del modo migliore per perdere tutte le sfumature. […] Bisogna fare attenzione con gli hashtag, perché la gente li riempie del proprio senso. Puoi pensare di buttarli lì alla fine della frase, ma la cosa può ritorcertisi contro. [Vedi la funesta esperienza di #MyNYPD, NdA.]

Inoltre se l’intento di Adams – forse anche solo involontario – era quello di sovvertire la conversazione già in atto con un hashtag che fosse in grado di fare da contraltare a #WeCantBreathe, a posteriori ci si rende conto che era una battaglia persa in partenza: #WeCantBreathe ha avuto una potenza di fuoco enorme, generando un traffico di tweet piuttosto importante e dando vita una conversazione alla quale hanno partecipato anche utenti non americani. Pensare che quell’hashtag avrebbe potuto “fare la differenza” è stato peccare di ingenuità: #WeCantBreathe era già troppo connotato, troppo potente e troppo discusso perché un hashtag partito da un singolo distretto di polizia potesse essere percepito come una “controreplica” alla prima conversazione.

Probabilmente però, l’agente Adams non si è nemmeno posto il problema perché, intervistato sulla faccenda, ha ammesso che molti dipartimenti di Polizia in altre parti d’America evitano Twitter proprio per scongiurare il pericolo di finire in simili situazioni. Ma conclude con una frase:

Non abbiamo una laurea in Twitter. Stiamo imparando. È stata un’opportunità per imparare. Chiediamo scusa.

Certo, se da una parte la schiettezza dell’agente Adams è apprezzabile, dall’altra però si rimane piuttosto perplessi: ammettere candidamente di non avere sufficiente esperienza con un medium pur continuando a usarlo, non è una frase che ci si aspetterebbe da un responsabile della comunicazione – che si tratti di un poliziotto o di un dipendente di una grande azienda non fa molta differenza – e ci si chiede se anche tutti gli altri seimila tweet pubblicati dal Dipartimento di Polizia di Indianapolis siano nati con la stessa incoscienza.

La questione è sempre la stessa: non si tratta di “avere una laurea in Twitter”, ma di conoscere il medium come fosse un luogo, con le sue regole, i suoi codici e il suo funzionamento. Comunicare sui social media è come la legge: non ammette ignoranza. Altrimenti si rischia di fare casino. E quindi sì, per comunicare su Twitter serve proprio “una laurea in Twitter”. La risposta dell’agente Adams, per quanto sincera, tradisce una visione di fondo che purtroppo è ancora molto radicata all’interno di molte aziende ed enti: e cioè che i social media siano una moda, il “giochino del momento” sui quali bisogna starci “perché sì”. Ma è evidente che non è così: e per questo la comunicazione sui social media – da parte di aziende, enti, istituzioni e personaggi pubblici – deve essere affidata a figure professionali competenti e preparate.

Lesson Learned: Quando comunichi sui social media in via ufficiale non puoi permetterti di “fare esperimenti” sulla pelle del tuo brand, specialmente se non ti affidi a uno staff di professionisti. I social media non sono una palestra, sono il tuo campo gara, dove non puoi permetterti di commettere errori.

Facebook Comments