<<Allora continuo (disse il topo).

“Edwin e Morcar, signori della Mercia e della Northumbria, optarono per lui,

e persino Stigand, il patriottico arcivescovo di Canterbury, trovò opportuno (…)”>>

<<Trovò cosa?>> disse l’Anatra.<<Trovò opportuno>>,

rispose il topo abbastanza seccato. <<Lo saprai cosa vuol dire opportuno, no?>>.

<<Io so quello che trovo io quando trovo qualcosa>>, disse l’Anatra;

<<di solito è un verme o una rana. La questione è: “cosa trovò l’arcivescovo?”>>.

L. Carroll, Alice nel paese delle meraviglie

Nel Cinquecento, alla corte di Elisabetta I Tudor, si parlava l’italiano, che, in buona sostanza, veniva considerato un vero e proprio credito curriculare. La stessa regina, nell’accogliere i viaggiatori italiani, dimostrava con fierezza di conoscerlo. Incredibile a dirsi! Oggi, nessuno, sarebbe disposto a scommettere un solo centesimo, fatta eccezione per gli esperti della materia, sul fatto che, in un tempo lontano, la nostra lingua era strumento di comunicazione ben oltre i confini nazionali. È attestato, tra le altre cose, che Massimiliano I d’Asburgo, imperatore del sacro romano impero, dovendo scegliere delle maestranze per la ricostruzione di Vienna, si rivolse a quelle italiane. Insomma, le testimonianze sono valide e prestigiose.

Fino al Settecento, l’inglese veniva addirittura snobbato (< to snub, trascurare di proposito: ecco un primo prestito!). Sì, avremmo potuto usare altri verbi: “disdegnare”, “trascurare” et similia; ma “snobbare”, adesso, è funzionale quanto mai. Dicevamo, per l’appunto, che l’inglese, soprattutto per gl’intellettuali dell’epoca, era una lingua volgare, povera: da disprezzare, per così dire, o da snobbare, per l’appunto. Il diciassettesimo secolo, però, li smentì tutti. La rivoluzione geopolitica ed economica, che dall’Inghilterra si estese al resto del mondo, modificò rapidamente e di forza certe opinioni; anzi, ne snaturò del tutto il pensiero. Nel 1760, infatti, uscì il primo dizionario bilingue a cura di Giuseppe Baretti, un linguista che si era trasferito in Inghilterra già da tempo. L’inversione fu netta e incontrastabile. Nei secoli, s’è fatta inarrestabile, virale, tanto da ‘farci parlare’ in un modo che spesso ci è ignoto, tanto da ‘farci comunicare’ qualcosa di cui non sempre siamo consapevoli.

Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, quale sia il legame tra queste incursioni nella storia della lingua e la sostenibilità di cui, umilmente, vogliamo essere portavoce. Si potrebbe obiettare, in effetti, che siamo tutti nodi d’una rete, a prescindere dall’evoluzione della lingua. Prima di procedere oltre, ribattiamo che il primo medium di questa rete è la lingua e i nodi sono, anzitutto e per lo più, linguistici. Ne daremo presto qualche prova. Per il momento, soffermiamoci su prestiti, scambi e flussi linguistici perché, così facendo, potremo esplicitare presto e chiaramente quel “qualcosa di (in-)sostenibile” del titolo.

Tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, il nostro lessico si è arricchito di parecchi termini inglesi. Alcuni di essi sono ormai talmente noti e diffusi che il loro uso non desta più interessi particolari: business, manager, marketing, copyright et cetera. In pratica, si tratta di anglismi perfettamente integrati, cioè di parole che fanno ormai parte del nostro vocabolario, sono ‘normate’, per così dire, e nessun parlante le considera più ‘straniere’. Se tuttavia business mantiene la propria forma originaria e riconoscibile, lo stesso non può dirsi di “banconota”, sostantivo costruito interamente sul calco inglese: bank-note. Sulle prime, si trattava di un certificato rilasciato dai banchieri a fronte di un deposito. Solo in seguito, acquisì il significato che ancora oggi tutti noi adottiamo. Dunque: coi significati, direttamente o indirettamente, ricreiamo dei legami storico-antropologici. Prosa enfatica e visionaria la nostra? Può darsi! Ma le parole e le loro combinazioni non sono solamente delle corrispondenze lessicografiche; esse rideterminano e ravvivano gli archetipi della coesistenza, anche e soprattutto quando non ce ne rendiamo conto. L’espressione plum cake, di per sé, non sortisce in noi alcun effetto specifico: ci fa pensare a un dolcetto e a null’altro. Se, diversamente, sostituiamo plum cake con madeleine e abbiamo anche solo sfogliato La strada di Swann di Proust, non possiamo fare a meno di accogliere la potenza evocativa della parola e il forte legame tra il dire e l’essere.

Avvalendoci di questa suggestione, riportiamo l’attenzione su business, una parola alla portata di tutti e, per ciò stesso, utile alla causa. Questo sostantivo, in una grammatica inglese, ci viene presentato come uncountable, cioè come non numerabile. Fin qui, nozioni, null’altro che nozioni. La sua particolarità consiste nel differente significato che acquisisce, secondo che lo si usi al singolare o al plurale. Business significa affari o attività commerciale, laddove businesses significa aziende. Nel passare in italiano, business, è stato impoverito e, spesso, tuttora, è usato impropriamente, cioè con un’estensione semantica illimitata. Business è ormai tutto ciò che ha a che fare col denaro: in realtà, è diventato un significato-insalata.

Ci avviciniamo sempre di più alla vexata quaestio. Il termine manager, in tal senso, può esserci molto utile. Infatti, con l’avvento del cosiddetto web 2.0, allorché gli utenti poterono cominciare a interagire direttamente, pubblicando i propri contenuti e, di conseguenza, modificando o, addirittura, creando una nuova realtà digitale, l’inglese si trasformò immediatamente in una sorta di rifugio linguistico. L’inglese è diventato para-inglese, una sorta di lingua di mezzo che neutralizza i significati e lascia sospesi i lettori. Il termine manager, per esempio, dovrebbe essere adottato da chi avesse la gestione delle risorse umane e materiali di un’azienda. Il manager, in sostanza, è un dirigente, non un questuante di consensi che, avendo fatto una qualche esperienza di gruppi ‘social’, si sia proclamato capo carismatico o leader del non-so-che. In un paio d’anni, abbiamo visto nascere manager dappertutto: social media manager, web marketing manager, content manager, personal branding manager e così via: con una ricorsività e una forza combinatoria imprevedibili.

Di primo acchito, se ne ride, se ne scorge il lato grottesco e, forse, anche comico, ma, se valutiamo il fenomeno in profondità, non possiamo non rilevare il disagio che istruisce l’apparente millanteria. Tale fantasmagoria digitale, sostenuta dalla smania della presenza ubiquitaria, ha smaterializzato sia alcuni ruoli ‘linguistici’ sia alcuni ruoli economici, illudendo talora dei giovani disoccupati e malamente formatisi che sarebbe bastato travestire di foriesterismi il proprio profilo per ottenere chissà quale ingaggio o trovare qualche cliente. A poco a poco, tra le altre cose, si è generata una sacca di arretramento che, di certo, non può portare, nel lungo termine, a qualcosa di buono. Abusi ed errori fanno parte della lingua, è vero; sono fenomeni paralleli da studiare e accogliere senza disprezzo, ma una nutrita generazione che si ripari sotto l’ala del marketing causa un problema culturale e socio-economico piuttosto preoccupante.

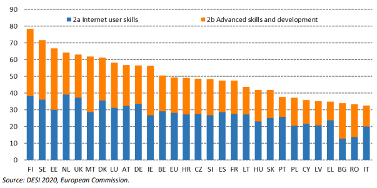

La vicenda assomiglia sempre di più a una scena del teatro di Ionesco. Se, infatti, leggiamo il DESI 2020 (Digital Economy and Society Index), report redatto dalla Commessione Europea a proposito della competitività digitale degli Stati membri e dei loro progressi, ci accorgiamo ‘tragicomicamente’ che l’Italia non occupa affatto una posizione di prestigio; la qual cosa si traduce in una contraddizione cocente: a dispetto delle millantate competenze in marketing e dei proclami da community, siamo messi male: il para-inglese è una copertura.

la qual cosa si traduce in una contraddizione cocente: a dispetto delle millantate competenze in marketing e dei proclami da community, siamo messi male: il para-inglese è una copertura.

Di tanto in tanto, qualcuno, nel tentativo di difendere modi e profili indifendibili, s’azzarda a dire che si tratta di un gergo, altri parlano di lingua specialistica o di settore. Tralasciando le critiche concernenti gli eccessi d’uso di parole inglesi, eccessi ai quali si abbandona, di frequente, pure la nostra Pubblica Amministrazione e che finiscono coll’essere disfunzionali e dannosi, chi si appella ai gerghi o alle lingue specialistiche evidentemente parla di cose che non conosce. Il termine gergo deriva dal francese jergon, che, in origine, aveva il significato di cinguettio e, nel tempo, diventò un codice che i malviventi utilizzavano per non farsi capire. Le lingue specialistiche, invece, sono delle varietà della nostra lingua che si apprendono in anni di studio: quella della chimica, della medicina, della matematica e così via.

L’ambiguità e la costante imprecisione, in fatto di lingua e linguaggi, costituiscono l’insostenibilità della comunicazione; da esse si creano bolle linguistiche la cui tenuta è assai debole. Si tratta di un nascondimento da cui non si potrà mai ricavare alcunché di buono. Da ultimo, possiamo rispondere in modo esaustivo a chi abbia pensato, finora, che siamo nodi d’una rete indipendentemente dalla lingua: la lingua che usiamo è l’immagine dell’Io-sono con cui dichiariamo e denunciamo la nostra presenza nel mondo.

Facebook Comments