Nei primi anni Novanta il termine “pinkwashing” fu coniato per descrivere, in termini sostanzialmente critici, una specifica attività di marketing da parte di brand o aziende che dichiaravano il proprio impegno nella lotta contro il cancro al seno per trarne un interesse squisitamente commerciale, sia esso di visibilità del brand o più legato alla vendita di uno specifico prodotto.

Con il passare degli anni, tuttavia, il termine ha acquisito un’accezione più vasta: oggi si parla di pinkwashing anche per descrivere l’appoggio dichiarato di un brand al movimento LGBT e alle sue iniziative. Esattamente come per la lotta contro il cancro al seno – o, come nel greenwashing, per la sostenibilità e la tutela dell’ambiente – anche in questa accezione del pinkwashing si accosta il brand a un tema particolarmente “caldo” e sentito dall’opinione pubblica: l’impegno per il riconoscimento dei diritti civili e contro la discriminazione delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali.

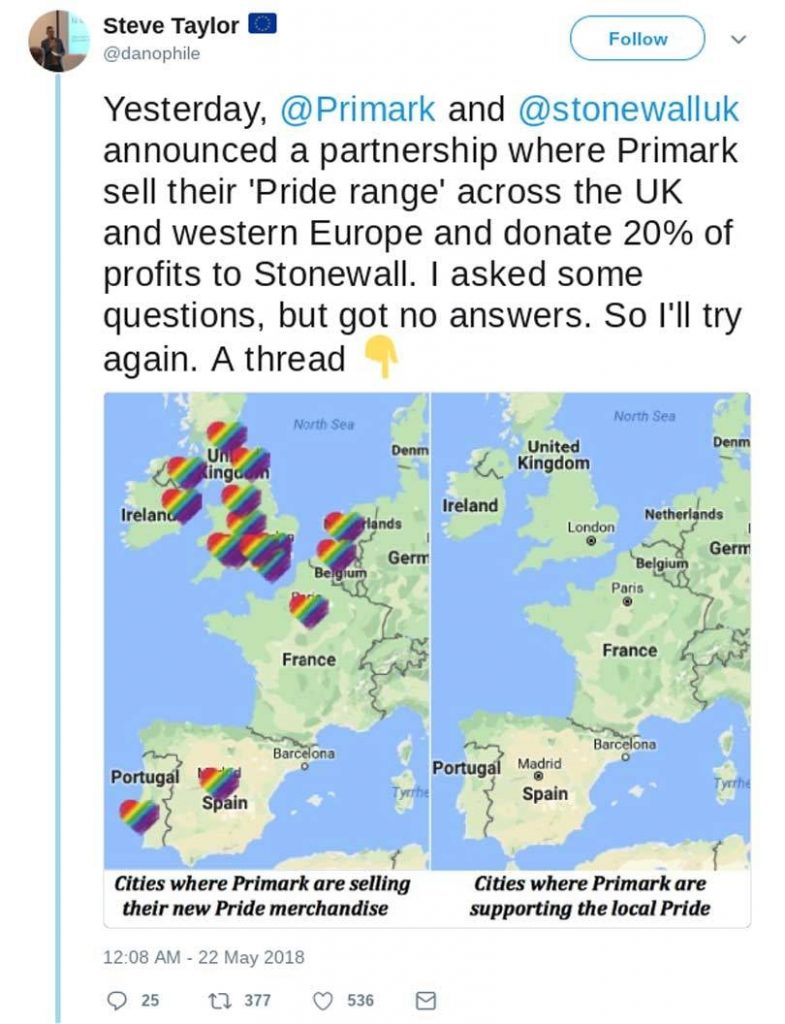

Uno dei casi più “famosi” di questo tipo di pinkwashing è quello messo in campo da Primark, il colosso irlandese della moda low cost che nella primavera del 2018 lanciò una collezione speciale chiamata “Pride”, ispirata all’attivismo LGBT.

Declinando in vari modi la bandiera arcobaleno, Primark creò un’intera collezione destinata al mercato europeo e statunitense: parte dei proventi – per la precisione il 20% – sarebbe stato destinato a Stonewall, storica associazione di beneficenza britannica per i diritti LGBT, che prende il nome proprio dai moti di Stonewall che alla fine degli anni Sessanta diedero vita all’intero movimento del Pride.

Fino a qui tutto bene (sorvolando sul fatto che i capi della collezione in questione erano stati prodotti in Turchia e in Myanmar, Paesi in cui i diritti delle persone LGBT non sono certo in cima all’agenda politica). Quello di Primark era comunque un caso di pinkwashing da manuale: in vista dei Pride che si sarebbero svolti nelle più grandi città del mondo durante quella primavera, l’intento dell’azienda irlandese era quello di “vestire” i partecipanti dei cortei o comunque “sfruttare” la risonanza che questi eventi avrebbero avuto per ottenere non soltanto un ritorno economico, ma anche una notevole visibilità positiva data dall’associazione del proprio brand con una charity famosa e nota in tutto il mondo.

Nonostante tutto fosse tutto ben studiato, l’iniziativa di Primark non mancò di suscitare qualche polemica da parte degli stessi attivisti LGBT. Il motivo? Stonewall, l’unica associazione che avrebbe beneficiato della donazione di Primark, non solo non era tra gli organizzatori dei Pride di quell’anno, ma aveva anche deciso di non partecipare al Pride di Londra di un paio di mesi prima. La principale critica mossa dagli attivisti era proprio questa: Primark aveva scelto come destinatario della propria beneficenza un’unica associazione – a sua volta un brand grande e famoso – invece che supportare le associazioni LGBT locali che avevano materialmente organizzato i vari eventi in giro per l’Europa. Associazioni che si basano sul volontariato e che spesso soffrono una mancanza di fondi per finanziare le proprie iniziative.

Please don’t buy #Pride range from #Primark – they’re profiting and giving nothing to Prides.

Prides all around the UK are the product of volunteers working their arses off to make them possible by constant fundraising. pic.twitter.com/TS2dQkRSHi— Jamie Love (@marketingbylove) 23 maggio 2018

Primark’s Pride range is made in countries where it’s illegal to be gay https://t.co/JYblWKswJX

— PinkNews (@PinkNews) 10 giugno 2018

Insomma: una volta palesatosi l’intento commerciale, l’intera operazione perde molto del suo “fascino” e appare per quello che è: una collaborazione tra due brand “forti” che traggono un beneficio reciproco dall’essere accostati l’uno accanto all’altro, in un momento di particolare visibilità per entrambi.

Lesson Learned: abbracciare una specifica causa può portarti molta visibilità. Fai attenzione però a non fare della ricerca di visibilità il fulcro della tua iniziativa, a scapito della causa che dichiari di voler sostenere.

Facebook Comments