La lingua è, tra tutte le istituzioni sociali,

quella che offre minor presa alle iniziative (…)

In ogni istante, la solidarietà col passato prevale sulla libertà di scelta.

Noi diciamo “uomo” e “cane” perché prima di noi si è detto “uomo” e “cane”

F. de Saussure, Corso di linguistica generale

Tra il III e il IV secolo, un coscienzioso maestrino redasse una lista di 227 errori di lingua latina, premurandosi anche di indicare, a fronte e secondo lo schema “A non B”, la forma corretta. L’operetta, scoperta solo sul finire del XV secolo nel monastero di Bobbio, prese il nome dal proprio presunto autore, un certo Probo, di cui non si hanno notizie circostanziate: Appendix Probi. Per la precisone, è bene ricordare che Instituta artium era il titolo principale del lavoro che conteneva l’Appendix. Il ‘grammatico’, in pratica, accanto a ogni errore riportava la correzione: columna NON colonna, viridis NON virdis, calida NON calda e così via. Come può notare anche chi, nella vita, non ha mai avuto tra le mani un libro di linguistica romanza o uno di latino, colonna, virdis e calda sono tre voci che la metamorfosi del nostro comportamento linguistico ha integrate perfettamente, abbandonando quelle precedenti.

Ciò non implica che Probo avesse torto. Le grammatiche sono normative, in tutte le epoche: lo si accetti o meno, contengono delle prescrizioni il cui rispetto costituisce un’opportunità di legame. Non si tratta – si badi bene! – del primato della regola sulla funzione d’uso e sul senso, bensì della condivisione di un codice che, quantunque arbitrario e convenzionale, ci permette di stare in una relazione di scambio continuo. Dunque: non solo un insieme di virgole, complementi, tempi verbali e subordinate, ma anche un modo per combinare i significanti e, in ciò stesso, comunicare.

Gli obiettori della regola grammaticale sono numerosi e, di solito, s’avanzano fieramente ostili al grido di guerra “quello che conta è capirsi”, talora sostituito – dai più raffinati – con un altro grido: “Il prescrittivismo non porta nulla di buono”. Col Virgilio del III canto dell’Inferno, potremmo dire “non ragioniam di lor, ma guarda e passa”, ma dobbiamo di certo averne memoria. Il dilemma linguistico, come spesso accade negli ultimi anni, è digitale o, diversamente, sulla rete trova addirittura compimento. È solo una questione di bello stile? Un po’ come dire che l’abito fa il monaco? Non solo. I dialetti sono lingue con ineccepibile dignità d’uso, eppure nessuno scrive i propri post in dialetto, quand’anche le ‘famigerate’ competenze grammaticali siano insufficienti. Perché? Allo stesso modo in cui ubi societas, ibi ius (“dov’è la società, lì è il diritto”), così dov’è una comunità, lì è un codice linguistico a evitare l’esclusione e la disperazione babeliche.

Di conseguenza, è vero che, quando, nelle risposte affermative perifrastiche, si usa la forma atona del pronome riflessivo di terza persona (“si”) al posto dell’avverbio (“sì”), che naturalmente c’impone l’accento, il senso della frase resta comprensibile, ma è altrettanto vero che i nostri polpastrelli non sudano per questo piccolo sforzo. “Si, hai ragione”, in effetti, può equivalere a “Sì, hai ragione”; il destinatario ‘capisce’, come si suol dire. S’è detto, però, che il dilemma è digitale e non inficia direttamente il meccanismo della comprensione. Adesso, abbiamo il dovere di esplicitarlo. A tal fine, prendiamo di peso un modello d’errore marchiano proprio dai social network.

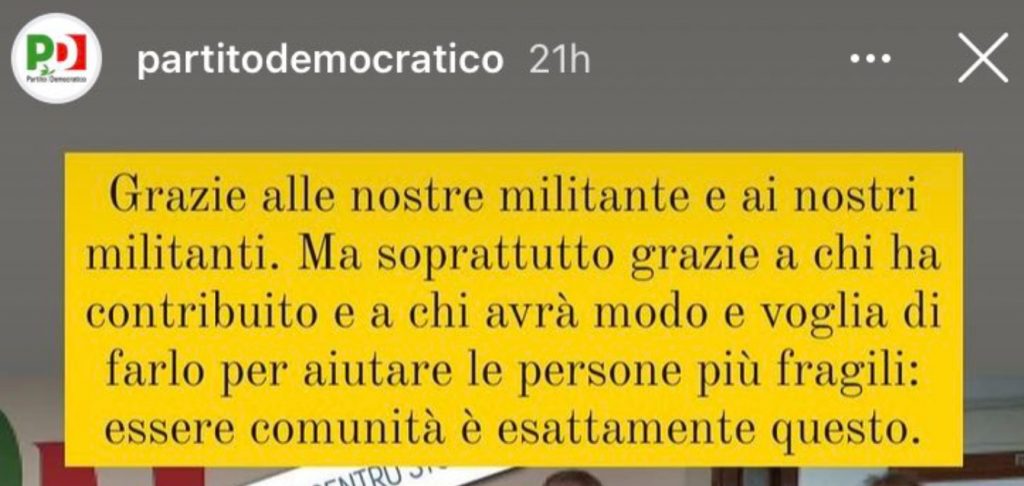

Nel caso in questione, il tentativo di far prevalere la nobiltà d’animo e di mostrarsi rispettosi della donna ha generato un mostro, cioè il femminile inesistente “nostre militante”, su cui non si possono avere dubbi a causa del possessivo che lo precede. Per lo più, in simili circostanze, si è indotti a farsi beffe dell’autore del testo. Un momento d’ilarità, d’altronde, è benefico. Tuttavia, nello stesso tempo, ovvero nel riderne, si trascura un fattore linguistico cruciale, cui abbiamo dedicato molto spazio in questa rubrica: il web è anzitutto scrittura, sebbene si tratti per lo più d’una scrittura senza fine, locuzione, quest’ultima, con la quale intendiamo far notare che l’incremento incommensurabile di testi scritti, che s’è avuto con la comparsa dei social network, nella maggior parte dei casi, non è motivato dalla necessità. Il singolo utente, per lo più, posta cose per partecipare a un grande gioco e non avvertire un senso di frustrante esclusione. La comunità digitale, in sostanza, non si accorgerebbe della nostra assenza. Al contrario, quando si ebbero le prime testimonianze del volgare, lo scrivente era pressato dall’esigenza di documentare una transazione commerciale, annotare delle formule mediche, dare precise istruzioni di comportamento et cetera. Ne sono un esempio gli arcinoti Placiti cassinesi (o Placiti campani), redatti tra il 960 e il 963 da un notaio per dirimere una contesa sul possesso di alcune terre tra un feudatario e il monastero di San Benedetto.

“Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti”

Se, dunque, come s’è detto, il web è anzitutto scrittura, allora l’alterazione della scrittura potrebbe causare un’alterazione dei meccanismi di significazione e coesistenza del web stesso. Per averne prova, di fatto, occorrerebbe avviare un’indagine statistica vera e propria. Al momento, possiamo solo limitarci a una debole ipotesi, com’è giusto e corretto in ambito scientifico. Più volte, però, in precedenza, abbiamo dato prova del fenomeno della tangenzialità per il quale, molto di frequente, il ‘commentatore’ medio, nel dare la propria opinione sull’articolo di un quotidiano, per esempio, non è in grado di mantenere la pertinenza alla traccia.

In Italia, purtroppo, abbiamo uno dei Parlamenti ‘meno laureati’ del mondo – ci si conceda la forzatura! –; e le implicazioni sono evidenti: i politici sono tra i più prolifici nel produrre strafalcioni e, in genere, frasi agrammaticali. Tra i più diffusi ne scegliamo due sul modello dell’Appendix Probi:

- “Facessero il proprio dovere!” anziché “Facciano il proprio dovere!”: in pratica, i più ignorano del tutto l’esistenza del congiuntivo esortativo, che dev’essere reso col presente, e lo ripropongono maldestramente con l’imperfetto.

- “A me affascina”, “A me convince” anziché “Mi affascina, mi convince”: in questo caso, scambiano un verbo transitivo con un verbo intransitivo e, molto probabilmente, ritengono che il pronome personale obliquo “mi” esprima un complemento di termine, laddove esprime l’oggetto.

In realtà, non sono solo i politici ad avere certi ‘successi’ grammaticali; conduttori, giornalisti e opinionisti a vario titolo si avvicendano nel tenere alta la tensione. Insomma, quando si dimentica un accento, si può pure pensare a un refuso, ma, quando se ne mette uno di troppo, non c’è scampo: pò al posto di po’ è inaccettabile, oltre che orrorifico. Sullo stesso piano dell’orrore sono da collocarsi i frequenti và, fà, stà, dì al posto di di’ et similia. I latini ci hanno lasciato in dono gl’imperativi tronchi, dic, duc, fac e fer, che significano, rispettivamente, di’, conduci, fa’ e porta. Non si sta proponendo l’obbligo del latino per tutti (beh, non sarebbe male, a pensarci bene, in specie per chi si proclama scrittore!), ma, sfogliando una normale grammatica, si può evitare di confondere il giorno col verbo dire.

Quando si parla di errori diffusi, non si può tacere dell’errore per eccellenza, il padrone degli errori, il pleonasmo e, in particolare, il ne pleonastico, ovverosia un ne di cui si può e si deve fare a meno: nella frase “di questo non glieNE importa nulla”, quel ne è uno sproposito: o “di questo non gl’importa nulla” o “non gliene importa nulla”. Se dovessimo essere pignoli, riformuleremmo: “di questo non gl’importa alcunché” o “non gliene importa alcunché”.

Una cattiva sorte è toccata, invece, a dei superlativi latini che abbiamo ereditati senza sforzo, ma che vengono continuamente ‘violentati’. Primo – per farla breve – è già un superlativo d’origine latina, non è un grado positivo che possa essere trasformato in primissimo, come si legge dappertutto: prae (dinnanzi) è il grado positivo, prior (primo di due) è il comparativo, primus (primo fra molti). Lo stesso discorso può farsi per ultimo ed estremo: ultra, ulterior, ultimus ed extra, exterior, extremus. E se volessimo essere pedanti anche in questo caso, dovremmo cassare pure più intimo: intra, interior, intimus.

Che dire, a questo punto, dei verbi composti? “Ne parliamo dopo che finirai di studiare” si legge e gli occhi fanno male, giacché dovremmo leggere “Ne parleremo, dopo che avrai finito di studiare”. I verbi composti sono dei verbi relativi, cioè relativi a qualcosa che li precede o li segue. Se poi ci trasferiamo nel passato, la situazione si fa morbosa. Chi mai scrive “Dopo che fui stato rimproverato, compresi di dovere studiare i verbi”. Pedanteria? Eccesso di zelo? La questione è semplicissima: al chirurgo si chiede non solo di saper ‘tagliare’, ma anche di saper asportare il ‘male’ e ‘ricucire’. È pur vero che, nel suo caso, è in gioco una vita, mentre, nel nostro, nessuno rischia di soccombere, ma vale la pena di riflettere su una specie di componente psicolinguistica: oggi, sono numerosi coloro che si proclamano scrittori, blogger, poeti, copy writer e lo fanno in funzione di uno spazio che non è riconosciuto idoneo alla proclamazione. Lo spazio è lì, libero, incondizionato; dentro di esso ci si può anche sentire dei o re, dimenticando tuttavia il primo dovere di ogni scrivente: fare in modo che il proposito del mittente corrisponda, almeno in parte, all’interpretazione che ne fa il destinatario. In caso contrario, il vuoto grammaticale è la premessa del vuoto comunicativo.

Difficile da dire ’si può dire’? Meglio difficile a dirsi. Ancora una volta, giungono in nostro soccorso i latini (…o sono dei guastafeste?): ci insegnano che, coi verbi transitivi, bisogna servirsi del supino passivo, sostantivo verbale che si lega ad aggettivi come facilis e difficilis. Difficile (est) dictu si traduce con difficile a dirsi e non con difficile da dire.

Facebook Comments