(Cinefest di Roma: tweet e approfondimenti di un comunicatore cinefilo)

Settimo festival del Cinema di Roma, premiazione. “Vorrei invitarvi a essere più curiosi, a vedere il film senza pregiudizi” riesce ad articolare Isabella Ferrari, vincitrice del premio per la migliore interpretazione, tra gli applausi dei sostenitori e gli schiamazzi dei contestatori. Ed io, signora Ferrari, cinefilo ma, prima ancora e inguaribilmente comunicatore, l’ho presa in parola.

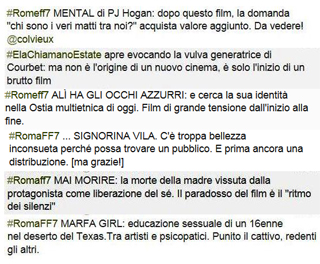

“L’origine du monde” di Courbet. Ero nella condizione ideale, gentile signora Ferrari, per raccogliere il suo invito: non avevo, infatti, ancora visto il film. E, in genere, diffido dell’accanimento della maggioranza. E quindi domenica 18 subito in sala per la proiezione di “E la chiamano estate”, che vince anche il premio alla regia con Paolo Franchi. La prima inquadratura è un visual che rimanda direttamente alla celeberrima opera di Courbet. Citazione molto alta, impegnativa, ambiziosa: metaforicamente, l’origine di cosa? Di un nuovo modo di fare cinema, di parlare d’amore, dell’amore malato? Per i novanta minuti del film sono restato in attesa di lasciarmi coinvolgere dalla storia e dai suoi linguaggi: non è successo. Non sono mai riuscito a “sentire” la sofferenza del protagonista, Dino. Dino che non riesce ad avere rapporti con la sua donna che, peraltro, sembra essere già appagata anche dalla sola sofferenza del partner. Alcune atmosfere e sfuocature del film, alla Antonioni, dopo un po’ sono diventate fastidiose, perché non contribuiscono alla narrazione. E alla fine ho deciso che quel visual iniziale ispirato a Courbet, era sprecato: non era l’origine di nulla di comunicativamente innovativo, solo l’inizio di un brutto film. Brutto per me ovviamente, e anche per molti altri. Ma non per la giuria.

“L’origine du monde” di Courbet. Ero nella condizione ideale, gentile signora Ferrari, per raccogliere il suo invito: non avevo, infatti, ancora visto il film. E, in genere, diffido dell’accanimento della maggioranza. E quindi domenica 18 subito in sala per la proiezione di “E la chiamano estate”, che vince anche il premio alla regia con Paolo Franchi. La prima inquadratura è un visual che rimanda direttamente alla celeberrima opera di Courbet. Citazione molto alta, impegnativa, ambiziosa: metaforicamente, l’origine di cosa? Di un nuovo modo di fare cinema, di parlare d’amore, dell’amore malato? Per i novanta minuti del film sono restato in attesa di lasciarmi coinvolgere dalla storia e dai suoi linguaggi: non è successo. Non sono mai riuscito a “sentire” la sofferenza del protagonista, Dino. Dino che non riesce ad avere rapporti con la sua donna che, peraltro, sembra essere già appagata anche dalla sola sofferenza del partner. Alcune atmosfere e sfuocature del film, alla Antonioni, dopo un po’ sono diventate fastidiose, perché non contribuiscono alla narrazione. E alla fine ho deciso che quel visual iniziale ispirato a Courbet, era sprecato: non era l’origine di nulla di comunicativamente innovativo, solo l’inizio di un brutto film. Brutto per me ovviamente, e anche per molti altri. Ma non per la giuria.

Una giuria spaccata e contradittoria. L’imbarazzo della giuria internazionale è palpabile.

Dichiarano i giurati di essersi “spaccati” nella valutazione, ma non riescono a dare un contenuto plausibile alla circostanza che, alla fine, hanno dato al film addirittura due dei premi più importanti. A parte una scalpitante Valentina Cervi, palesemente fautrice del premio (con argomentazioni tipo “il coraggio della Ferrari”, “una maniera non convenzionale di leggere l’amore”, “abbiamo premiato quello che ci ha diviso e turbato”), gli altri membri della giuria erano o silenti e imbarazzate statue di sale o portatori di spiegazioni che non spiegavano. E a questo punto meglio spazzare via un equivoco: il film non è scandaloso e neanche spiazzante, “il pugno nello stomaco” di cui parla la Cervi (e, finora, pochi altri) in sala non si è avvertito. Il film annoia, punto. Di “effetto passera” parla, inutilmente, soprattutto chi non l’ha visto: i nudi della Ferrari sono, e restano, in tutti i sensi in una perenne ombra. Le scene delle coppie di “scambisti” non hanno né la scintilla della trasgressività né l’empatia della tristezza esistenziale di questi tempi che stentano a trovare o a ritrovare valori. E il tormento del protagonista non buca lo schermo; il pubblico resta estraneo, si distrae e s’incattivisce, magari pensando ai propri problemi della quotidianità. E sono stati fischi e lazzi. Non condivisibili per le modalità, ma è cronaca.

Personalmente trovo altrettanto criticabile la scelta di premiare come miglior film “Marfa Girl” di Larry Clark. Un regista che apprezzo, ma che non era in stato di grazia: innamorato delle atmosfere di una piccola comunità americana ai confini con il Messico e dei suoi protagonisti ha girato una storia, a mio avviso senza sapere bene alla fine cosa farci e come chiuderla. Anche qui il sesso domina: quello naif di un sedicenne molto concupito e quello violento e feticista di un poliziotto psicopatico. Anche qui l’unica motivazione sostanziale addotta è che il film presenta un “cattivo cattivissimo” davvero inquietante! E che avrebbe turbato in particolare Jeff Nichols, presidente di una giuria che, alla fine, è sembrata particolarmente predisposta a premiare le patologie sessuali.

Diciamo che l’aspetto comunicativamente più interessante e più innovativo di “Marfa Girl” è che Clark, che contesta il sistema della distribuzione americana e internazionale, lo distribuirà direttamente e solo via Internet.

L’organizzazione scientifica di un infortunio comunicativo:  ovvero, delle conferenze stampa. Parlo di quelle subito dopo la premiazione. Gran parte dei giornalisti resta bloccata, per disguidi organizzativi e per trenta minuti, nei corridoi della sala Petrassi, dove avrebbero dovuto seguire la cerimonia di premiazione, nel frattempo iniziata in altra sala. Apprendiamo da Twitter dell’assegnazione del premio del pubblico a “The Motel Life” di Gabriel e Alan Polsky (meritatissimo, come pure l’attribuzione significativa del premio per la sceneggiatura): mormorii di soddisfazione misti a ululati contro le hostess, ultime ad avere una responsabilità per il ritardato ingresso in sala. Si entra giusto in tempo per sentire la proclamazione della Ferrari e quella, molto più indigesta, del regista Paolo Franchi che ci mette del suo nel fomentare il malumore.

ovvero, delle conferenze stampa. Parlo di quelle subito dopo la premiazione. Gran parte dei giornalisti resta bloccata, per disguidi organizzativi e per trenta minuti, nei corridoi della sala Petrassi, dove avrebbero dovuto seguire la cerimonia di premiazione, nel frattempo iniziata in altra sala. Apprendiamo da Twitter dell’assegnazione del premio del pubblico a “The Motel Life” di Gabriel e Alan Polsky (meritatissimo, come pure l’attribuzione significativa del premio per la sceneggiatura): mormorii di soddisfazione misti a ululati contro le hostess, ultime ad avere una responsabilità per il ritardato ingresso in sala. Si entra giusto in tempo per sentire la proclamazione della Ferrari e quella, molto più indigesta, del regista Paolo Franchi che ci mette del suo nel fomentare il malumore.

Mostra di non essere per niente interessato a spiegarsi raccontando, motivando, discutendo le critiche. In pratica rifiuta d rispondere (“che devo dire?”, “non c’è niente da dire”, “Lei la vive così, è libera di farlo”…). Ma cosa c’è venuto a fare allora in conferenza stampa? Sorge perfino il sospetto di un’operazione di marketing, stile “genio antipatico e incompreso”. Franchi fa spallucce davanti al dissenso e agli schiamazzi, che gli tornano utili (“meglio l’aggressività dell’indifferenza”) per ricordare, con evidente modestia, che anche i futuristi furono accolti dagli schiamazzi dei conformisti. Riconosciamolo: l’immaginario di Paolo Franchi è ricco e stimolante (Courbet, i Futuristi, Antonioni…). Almeno quello.

Anche l’organizzazione ci mette del suo nel vanificare la conferenza stampa, perché strozza il dialogo tra giornalisti, giuria e premiati per l’ansia, ridicola, di stringere i tempi perché incalza la proiezione di un documentario! In pratica se sulla stampa e sul web avete trovato tanti umori e pochi fatti, chiarimenti e narrazioni, ora sapete perché: sono stati sacrificati da una regia organizzativa e comunicativa approssimativa dimentica che “The Content is The King!”.

Due comunicatori: uno contento, uno incazzato nero.  Matthew Modine (sì, quello di Full Metal Jacket), presidente della Giuria per la migliore opera prima, si adatta subito ai tempi strettissimi. Incisivo e puntuale racconta del lavoro sinergico della giuria, dell’unanimità di giudizio, della loro soddisfazione (hanno facce raggianti) per aver potuto premiare due film (“Alì ha gli occhi azzurri” di Claudio Giovannesi e menzione speciale per “Razza Bastarda” di Alessandro Gassman) che hanno il coraggio di raccontare le contraddizioni e le attese dei nati sul nostro territorio da genitori stranieri, nell’Italia sempre più multietnica e multiculturale. La ricerca dell’identità di questi “nuovi italiani” – dice Modine – è raccontata in maniera esemplare, leggibile da qualsiasi pubblico. Dialogo breve ma intenso con i giornalisti, al quale contribuisce una scandita Alice Rohrwacher. Si sente che questi giurati vorrebbero continuare a rispondere ma, costretti a uscire, lo fanno lanciando ai giornalisti i Ferrero Rocher che hanno sul tavolo. Per “lasciare una piacevole traccia di una conversazione troppo breve”. Una vera lezione di comunicazione applicata: escono accompagnati da una mezza ovazione. A dimostrazione che ci sono attori e registi che sanno comunicare, anche quando non sono sul set.

Matthew Modine (sì, quello di Full Metal Jacket), presidente della Giuria per la migliore opera prima, si adatta subito ai tempi strettissimi. Incisivo e puntuale racconta del lavoro sinergico della giuria, dell’unanimità di giudizio, della loro soddisfazione (hanno facce raggianti) per aver potuto premiare due film (“Alì ha gli occhi azzurri” di Claudio Giovannesi e menzione speciale per “Razza Bastarda” di Alessandro Gassman) che hanno il coraggio di raccontare le contraddizioni e le attese dei nati sul nostro territorio da genitori stranieri, nell’Italia sempre più multietnica e multiculturale. La ricerca dell’identità di questi “nuovi italiani” – dice Modine – è raccontata in maniera esemplare, leggibile da qualsiasi pubblico. Dialogo breve ma intenso con i giornalisti, al quale contribuisce una scandita Alice Rohrwacher. Si sente che questi giurati vorrebbero continuare a rispondere ma, costretti a uscire, lo fanno lanciando ai giornalisti i Ferrero Rocher che hanno sul tavolo. Per “lasciare una piacevole traccia di una conversazione troppo breve”. Una vera lezione di comunicazione applicata: escono accompagnati da una mezza ovazione. A dimostrazione che ci sono attori e registi che sanno comunicare, anche quando non sono sul set.

A Douglas Gordon, presidente della Giuria di CineMaxxi, gli dice peggio. Stringono ancora di più i tempi e lui che voleva partecipare i criteri di valutazione, dettagliare le motivazioni, spiegare perché il premiato Picas di Laila Pkalnina è proprio un grande e originalissimo lungometraggio, deve arrendersi. Ha un moto di stizza e dice provocatoriamente che no, non si alzerà. Poi prevale la corda razionale e, senza sorridere, dichiara “I was joking”. Già in piedi, aggiunge soltanto che raccontare cosa c’è dietro un film è importante ma anche spiegare cosa c’è dietro la valutazione di un film sarebbe importante. Appunto.

Il vero coraggio: Mai Morire (di Enrique Rivero). Ecco, se la giuria internazionale avesse davvero voluto premiare “l’originalità di un cineasta, il cinema d’autore, il coraggio di affrontare un tema eterno”, dando un messaggio comunicativamente forte, forse avrebbe potuto premiare questo film messicano, che faticherà a trovare una distribuzione. E non limitarsi a dargli il premio per la migliore fotografia, indubbiamente meritato ma che, da solo, ha il sapore del contentino quando anche la protagonista del film, Margarita Saldana, avrebbe meritato un riconoscimento. Ti prende per mano questo regista e parlando prevalentemente con le immagini, i silenzi e poche scolpite, densissime parole ti porta per mano davanti alla morte come momento non solo cronologico, ma logicamente naturale della vita: te la fa guardare in faccia senza paura, come un passaggio in una nuova dimensione sia per chi se ne va sia per chi resta. Perché resta con una nuova consapevolezza.

Il tormentone stantio della passera e “l’allegria scontenta”. Ecco, questo Festival, con l’ennesima provinciale e pelosa polemica su un dettaglio insignificante, rischia di essere ricordato come “quello della passera”.

Sbagliato, ci sono tante cose in un Festival, anche in un’edizione problematica come questa, perché è indubbio che Müller sia salito su un treno in corsa e con pochissimo tempo a disposizione. I film che ho citato, premiati nelle altre sezioni, meritano davvero di essere visti e anche altri meriterebbero attenzione: come l’australiano Mental che ti costringe a farti domande sul rapporto tra pazzia e normalità, o quell’originalissimo film indiano “il Regno delle Carte” visto da pochi intimi. E che dire della bellezza olistica e inconsueta, e quindi probabilmente “indistribuibile”, del “Viaggio della signorina Vila” della formidabile accoppiata Elisabetta Sgarbi e Franco Battiato?

Nel film a episodi “Centro Historico”, ce n’è uno che consiste nel montaggio poetico di sole interviste: “La fabbrica delle finestre rotte”. In una, un’anziana afferma che nella sua vita non ha “mai incontrato la felicità”. Mai. L’allegria sì, l’ha incontrata. Ma era “un’allegria scontenta”. È un ossimoro bellissimo. Che non definisce solo lo stato d’animo della protagonista, perché è uno stato d’animo con il quale tutti ci siamo trovati a fare i conti. Solo che fino ad adesso non avevamo un modo per chiamarlo. L’allegria scontenta oggi è, tra le altre, quella piena di alcol, di troppe risate e troppi pochi sorrisi. Quella che riempie le notti delle generazioni dell’incertezza, di quei giovani che sentono che il giorno gli porta solo problemi e nessun futuro afferrabile.

Tante cose in un Festival, e ne ho citate solo alcune. Troppe per rinchiuderle in un unico insensato tormentone. Raccogliamo quindi l’invito, colto al volo, di una collega francese: “Pouvez-Vous arrêter cette histoire de “la passerà”, s’il vous plaît?”

Eh, sì! L’invito a smetterla di cincischiare con gli stereotipi nazionali andrebbe davvero colto, per uscire definitivamente dal “ventennio du pilu”, magari cogliendo la crisi come occasione d’igiene mentale. Perché c’è sempre un nuovo Cetto Laqualunque in agguato. Per non parlare delle igieniste dentali non esercitanti.

Ok, capito. Esco “dal ventennio” e non cazzeggio come da prototipo maschile. E vado anche a vedere il film indiano per purificarmi. Però pure la Ferrari che, come dice Coccoluto, è una simpatica milfona.

Infine, ha ragione: l’allegria scontenta è patrimonio comune. Alla prossima prof…