Ogni qual volta in cui ci accingiamo a mettere per iscritto una parte di questo studio, ci preoccupiamo di dare un senso sempre più ampio ed efficace al concetto di grammatica sostenibile. Ad alcuni tale preoccupazione potrebbe apparire speciosa, ad altri addirittura impertinente, specie se il contesto entro il quale la fatica si compie è quello del web, ovverosia un luogo indefinito per costituzione e continuamente soggetto a metamorfosi e dilatazione dei significati. In realtà, tanto più il canale si trasfigura, quanto più improrogabile risulta il dovere del riadattamento e, soprattutto, del riconoscimento. Sì, prima di tutto, riconoscimento perché qualcosa è sostenibile in quanto sia identificato in modo corretto. Di conseguenza, lo spostamento o la violazione di un confine impone, anzitutto – repetita iuvant –, quel recupero di senso cui abbiamo già fatto cenno. A tal proposito, infatti, in precedenza, abbiamo fatto notare che, secondo Tullio De Mauro, “sostenibile” è ciò che può essere convalidato, mantenuto, sopportato; la qual cosa, in parole povere, rende il nostro compito interminabile. In pratica, non possiamo sottrarci al tentativo – per lo meno al tentativo – di offrire un contributo che possa essere convalidato e mantenuto, una sorta di garanzia di continuità. A ben riflettere, ci rendiamo conto, d’altronde, che ciò costituisce il principio inalienabile d’ogni possibile didattica.

Una delle peculiarità principali della lingua digitale è l’esplosività, l’esser caratterizzata da punti di rottura imprevedibili. Essa, in altre parole, d’improvviso, perde i propri limiti naturali, si ‘dilata’ e, talora, altrettanto naturalmente, torna allo stato precedente. La più evidente tra le testimonianze è quella degli hashtag, un fenomeno linguistico che, com’è noto, può coinvolgere l’intera comunità nazionale in poche ore e scomparire con la stessa rapidità con cui è stato generato. Qualcuno, molto probabilmente, ricorderà la ‘bufala’ secondo la quale l’Accademia della Crusca aveva approvato l’uso transitivo dei verbi “entrare” e “uscire”: *uscire il cane, *entrare i panni e così via: nonostante la falsità, per qualche giorno, il popolo dei social non s’è risparmiato nella formulazione di frasi agrammaticali o sgrammaticate. In altre circostanze, invece, la parabola dell’interesse e dell’uso può anche avere una durata di qualche anno. L’esplosività della lingua digitale, dunque, aleggia sempre sulla relazione linguistica, non già come minaccia, bensì quale deviazione sincronica, che, il più delle volte, non determina affatto una mutazione semantica o un’estensione o, più in generale, una qualsivoglia alterazione. Si tratta, per lo più, di costruzioni meta-semantiche, pur se dotate, di solito, d’una morfologia lineare.

Qualche anno fa l’esplosività s’è ‘materializzata’ nelle forme di “resilienza” e “resiliente”, un sostantivo e un aggettivo di cui tutti hanno cominciato a fare un uso indiscriminato e smodato, decretandone improvvisamente la fortuna. Il successo di questi termini, pur essendosi ridotto parecchio, non ha di certo subito una netta battuta d’arresto. Al contrario, in ultimo, si sono pure notate delle acquisizioni fantasiose, cosicché le voci in questione sono diventate ora simboli ora slogan d’una morale nazional-popolare. Il popolo del web s’è sentito, a sorpresa, resiliente. Sono stati prodotti addirittura veri e propri spot pubblicitari, in un’abbuffata pantagruelica di eroismo linguistico che spingesse la gente a nutrirsi con ingordigia di resilienza. Sui media – sulle prime, tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, giornali – la resilienza è stata ‘riconosciuta’, subito ed erroneamente, con lo spirito di adattamento, cosicché il resiliente è stato promosso come colui che sa resistere, ma resilienza non vuol dire resistenza. Come scrive Simona Cresti, in un articolo dell’Accademia della Crusca intitolato L’elasticità di resilienza, “resilienza non è quindi un sinonimo di resistenza: il materiale resiliente non si oppone o contrasta l’urto finché non si spezza, ma lo ammortizza e lo assorbe, in virtù delle proprietà elastiche della propria struttura”. È fin troppo evidente che l’uomo non possiede proprietà elastiche; di conseguenza, l’uomo può essere, sì, resistente, ma non resiliente. Ciò non implica che il nostro giudizio sull’equivoco e sull’abuso sia negativo. Da un punto di vista strettamente linguistico, non esistono fenomeni negativi e fenomeni positivi. Ci limitiamo tuttavia a registrarlo come tale, a documentare cioè una sorta di deviazione semantica. Il giudizio diventa negativo semmai, quando spostiamo l’attenzione su quegli enti pubblici e privati che, appropriandosene in modo inesatto e con superficialità, hanno generato distorsione e disinformazione. È pur vero che alcuni dizionari, in particolare quelli online costantemente aggiornati, riportano, per estensione, la definizione di persona che oppone resistenza e che in letteratura si trovano delle attestazioni, ma non è un caso, per esempio, che i grandi dizionari di riferimento, tra cui sicuramente il De Mauro o il Devoto-Oli, escludano l’opportunità-estensione.

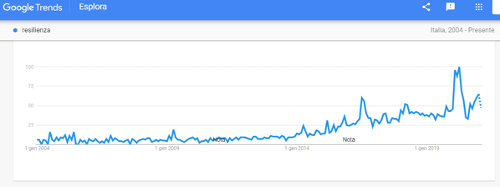

L’esplosione, per così dire, di “resilienza” e “resiliente” è avvenuta tra il 2011 e il 2014. Gli estremi sono così lontani perché, mentre Cresti, nel proprio autorevole documento, ritiene che si possa datare intorno al 2011, le ricerche che abbiamo svolte mediante Google Trends, ci consentono di rilevare l’inizio dell’incremento proprio nel mese di gennaio del 2014. L’apice, invece, si raggiunge nell’aprile del 2020, cioè, non a caso, in piena pandemia. Chiaramente, lo studio delle occorrenze fatto da Cresti è diverso dall’interesse mostrato dagli utenti di internet. Siccome noi rivolgiamo le nostre principali attenzioni d’analisi a questi ultimi, non possiamo fare a meno di scegliere una datazione mediana.

Sfruttando ancora l’esaustivo contributo di Simona Cresti, possiamo far notare, per esempio, che le attestazioni, nella storia della lingua, non hanno mai coinciso con dei pretti attributi per persone che oppongono resistenza. Cresti cita tre fonti: il Lexicon Philosophicum di Staphanus Chauvin, le Epistolae: Partim ab Auctore Latino sermone conscriptae, partim ex Gallico translatae di René Descartes e le Lezioni di commercio e d’economia civile di Antonio Genovesi, coprendo due secoli circa, XVII e XVIII. In tutti e tre i casi, si fa riferimento a una proprietà fisica dei corpi e a null’altro: mediante rimbalzare e respingere.

Resiliente è un aggettivo participiale, proviene dal latino rĕsĭliens, rĕsĭlientis e, in quanto participio presente del verbo rĕsĭlĭo, che è un composto di re- e sălīre, reca in sé i significati di saltare indietro, ritirarsi velocemente, restringersi, ritrarsi, rimbalzare. In funzione di questa ricca area semantica, nel linguaggio scientifico, s’è definita la resilienzacome la capacità dei corpi di assorbire un urto deformandosi. Non si fa fatica, quindi, a denunciare la distorsione ermeneutica, sebbene l’estensione metaforica non si possa condannare senz’appello o a priori. L’aspetto problematico sta nell’abuso: non già in quello che l’utente inesperto ne fa, quanto in quello che ne fanno le ‘istituzioni’. In soldoni, non ci si può vantare d’eleganza e ricchezza lessicale, quando si scambiano lucciole per lanterne. Adottare una funzione estensiva è cosa diversa dal fare un’adozione impropria o inesatta.

La vicenda, purtroppo, è diventata comica in piena pandemia perché, a un certo punto, il sostantivo resilienza è stato adottato dappertutto come rimedio linguistico. Il guaio, però, è il seguente: in ciascun settore in cui s’è fatto ricorso a questo termine simbolo il significato proposto è stato sottilmente diverso da quello assunto altrove. Potremmo dire, con evidente ironia, che la resilienza era la capacità di un corpo di tornare allo stato iniziale dopo una sollecitazione. Di tornare indietro, appunto! Oggi, che cos’è? Non è così semplice ridefinire quest’area semantica. La resilienza elastica, di certo, è il contrario della rigidità. Peccato che, in termini di salti, balzando dalla fisica alla psicologia, il concetto di ritorno allo stato iniziale si sia smarito. E qui cominciano i guai, cui abbiamo fatto cenno poco fa: per gli psicologi, la resilienza è la capacità di reazione di fronte a un trauma. Reagire, tuttavia, non equivalga esattamente a tornare indietro. Anzi, il concetto di ritorno allo stato iniziale, in psicologia, non sia contemplabile agli effetti della salutogenesi, come – ce lo insegnano i modelli entropici – non lo è nei sistemi complessi. Ecco quindi che il concetto di resilienza, chiaro in fisica e nella propria origine, rischia di diventare non solo confuso, ma in effetti addirittura pericoloso, specie se declinato in altri contesti che sono, guarda caso, quelli nei quali di più – oggi – lo si usa.

Siamo sicuri che sia positivo pensare che la nostra sia una società resiliente? Siamo sicuri che sia una buona idea chiamare il piano che dovrebbe portarci fuori dalla crisi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Il rischio, nell’interpretare la resilienza come itinerario per tornare a quella che tanti chiamano la nuova normalità, è forte. Finiremmo per immaginare la “nuova normalità” come, appunto, un salto indietro verso ciò che avevamo prima della crisi. E questo non possiamo permettercelo! Non possiamo perché dobbiamo avere la consapevolezza che la nuova normalità non sarà un ritorno a ciò che avevamo, in un’ottica di resilienza, appunto, ma la conquista di un nuovo modo di vivere, di una nuova società. Non è un caso che, in tempi non sospetti, Nassim Nicholas Taleb abbia sentito il bisogno di adottare un nuovo termine per esprimere la complessità delle sfide della nostra società: “antifragilità” al posto di resilienza, ossia la capacità di trasformare le difficoltà in punti di forza che spingano verso il cambiamento.

Dobbiamo capire che definire il piano con il quale ci stiamo attrezzando per uscire dalla crisi come Piano Nazionale di Resilienza è una pessima idea perché la resilienza è l’ultima cosa della quale, oggi, abbiamo bisogno.

Facebook Comments