Il titolo è alquanto provocatorio e volutamente un po’ estremo. Ma sul tema dell’innovazione (tecnologica) si dicono troppe cose inesatte e a volte palesemente sbagliate. Non solo: sulla base di assunzioni erronee o sfuocate, vengono avviate iniziative che o non funzionano o sono addirittura controproducenti. Per questi motivi, anche in modo per l’appunto un po’ provocatorio, vorrei provare a riequilibrare i termini del dibattito.

Cosa significa fare innovazione e quando accade

Innovare vuol dire avere un impatto sulla società. Come ho cercato di argomentare in diversi articoli come questo (apparso nel 2014 su L’Impresa), inventare non è innovare così come fare ricerca non è innovare. Sono affermazioni semplici, ma dalle profonde implicazioni.

Innanzi tutto, per innovare (e quindi avere un impatto) serve una strategia.

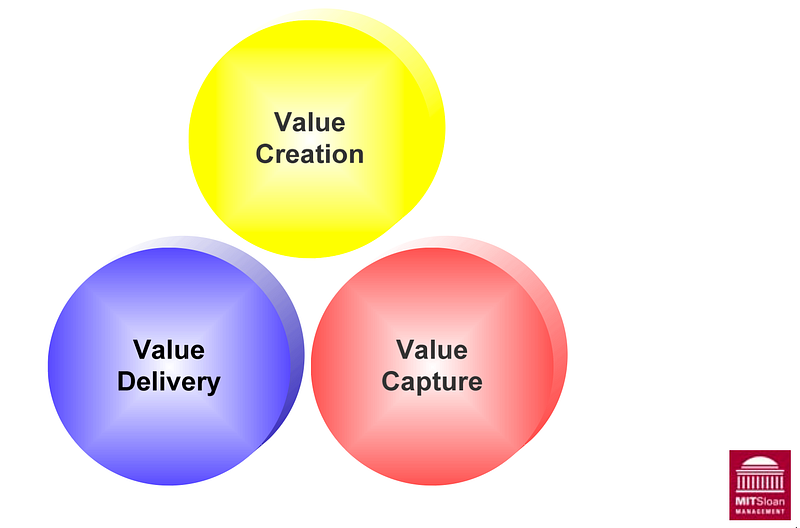

Qualche settimana fa ho seguito (da studente) un interessante corso alla Sloan Management School dell’MIT centrato sul tema delle strategie tecnologiche. Snodo di molte discussioni e riflessioni che si sono succedute durante il corso è il semplice diagramma raffigurato sotto.

Gli snodi di una strategia

Una strategia si basa su tre capisaldi:

- Value Creation: quale valore viene creato? Il “valore” può essere un prodotto o un servizio, dell’intellectual property o, in generale, un asset che risulta utile e/o significativo per un qualche utente/cliente.

- Value Capture: come si monetizza/valorizza il valore creato? In quale modo quel valore può concretizzarsi in ricavi e flussi economico-finanziari? Esistono altre forme di ritorno (per esempio, reputazionale)?

- Value Delivery: come ci si deve organizzare per portare sul mercato e rendere disponibile il valore creato?

Si innova quando si crea valore, lo si porta sul mercato e lo si trasforma in un ritorno, tipicamente economico (ma non necessariamente).

Come si promuove e abilita l’innovazione

Come scrivevo nell’articolo pubblicato su L’Impresa citato in precedenza, gli strumenti per promuovere l’innovazione sono molteplici. Qui un primo elenco:

Patents, Copyrights, & Trademarks: sono strumenti che hanno come obiettivo la protezione di varie forme di Intellectual Property (IP).

Spinoffs & Startups: sono nuove iniziative imprenditoriali centrate sulla valorizzazione e l’exploitation di specifici IP.

Transfer by Head: è un trasferimento di tecnologie o conoscenze centrato sull’acquisizione di capitale umano in grado di introdurre nuove idee e competenze nei processi dell’impresa.

Transfer by Project: è una forma di trasferimento di tecnologie o conoscenze centrate sullo sviluppo di team congiunti di progetto nei quali il personale dell’impresa collabora con strutture e centri di innovazione in grado di apportare competenze, semilavorati, conoscenze, metodi di lavoro e esperienze utili al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Open Innovation: è un modello “aperto” e partecipativo di condivisione di conoscenze, semilavorati ed esperienze, in cui chi cerca una innovazione ne fa domanda alla comunità degli innovatori, ricevendo da essi diverse proposte, tra cui può scegliere quella(e) che meglio sembra(no) rispondere alla domanda. (Nota: su questo fronte la mia opinione è un po’ cambiata nel corso di questi mesi.)

Acquisizione di (quote di) società innovative: è un ulteriore strumento per acquisire knowhow e innovazione.

Quali di queste attività possono essere svolte dall’università e quali invece richiedono strutture diverse? Di conseguenza, quali sono le attività sulle quali si deve concentrare una università e quali invece le sono più estranee?

Perché l’università, in sé, non è in grado di innovare

(ed è giusto che sia così!)

Il semplice diagramma riportato sopra permette di identificare cosa l’università sa fare bene: una parte (non tutta) della fase di Value Creation. L’università crea know how, conoscenza; a volte riesce ad arrivare ai prototipi. L’università in senso stretto non ha interesse nè la capacità di costruire prodotti e/o servizi da offrire sul mercato. Non è in grado né di completare la fase di Value Creation né tanto meno di portare avanti quelle di Value Capture e Value Delivery.

Questi sono primariamente compiti delle imprese, esistenti o nuove (startup e spinoff).

Ma allora qual è il ruolo delle università nel promuovere innovazione, creare nuove imprese e sostenere i processi di innovazione delle imprese esistenti?

- Certamente, grazie agli uffici di supporto al trasferimento tecnologico (Technology Transfer Office), le università sono in grado di produrre brevetti ed eventualmente di fornirli in licenza. In questo modo si crea conoscenza trasferibile alle imprese.

- Le università non sono venture capitalist né sono in grado di per se stesse di gestire incubatori di nuove aziende. Al limite creano strutture esterne (o partecipano a strutture esistenti) per gestire in modo imprenditoriale queste iniziative. Tipico è il caso di PoliHub del Politecnico di Milano.

- Le università ovviamente “producono” capitale umano e ne favoriscono l’acquisizione da parte delle imprese con servizi come i Career Service.

- Al di là di attività di consulenza molto specialistica o di prove di laboratorio, le università non hanno il personale, i processi e l’organizzazione per svolgere il technology transfer by project che è la vera consulenza di innovazione. Non per niente da più parti si lodano strutture come gli istituti del Fraunhofer che operano esternamente alle università (ancorché in raccordo con esse), con professionisti e processi di tipo industriale o comunque altamente professionale. Questa è anche l’esperienza di Cefriel.

Il punto centrale è che le università e gli universitari (non solo in Italia!) hanno come obiettivo lo sviluppo di attività di ricerca, cioè la creazione di nuova conoscenza. Tali attività hanno dinamiche di lavoro, driver di successo e premialità radicalmente diverse rispetto a quelle dei processi di innovazione. I professori sono principalmente valutati sulla base delle credenziali scientifiche, non sull’impatto innovativo di quanto producono. Non è una questione di bravura o attitudine personale, ma di una differenza sostanziale e strutturale tra le dinamiche proprie delle attività di ricerca e quelle di innovazione che rende quest’ultima intrinsecamente complessa per una struttura accademica. Gli atenei che cercano di superare questo problema lo fanno con strutture esterne o comunque autonome che operano secondo dinamiche e modelli decisionali differenti.

Cosa realmente serve

Si potrebbe obiettare che questa focalizzazione delle università sulla ricerca intesa come produzione di conoscenza, non necessariamente collegata alle applicazioni innovative sia sbagliata e frutto di una distorsione italiana.

Non è così.

Innanzi tutto, è giusto e indispensabile che le università si concentrino (senza estraniarsi dal mondo reale!) sulla ricerca e quindi sulla esplorazione di nuova conoscenza. Molto spesso, è da attività di ricerca non immediatamente pensate per applicazioni concrete che nascono innovazioni che rivoluzionano il mercato. Si pensi a quanti anni sono stati spesi per la ricerca in Artificial Intelligence o voice recognition e quanto tempo è stato necessario per far sì che questo know how potesse essere utilizzato nello sviluppo di applicazioni concrete (come Amazon Alexa per esempio): sarebbero esse oggi possibili se non si fossero investiti anni di ricerca apparentemente “sterile”? Da dove si attingerebbe il know how che oggi usiamo per rivoluzionare tanti prodotti e servizi digitali?

In secondo luogo, se è certamente vitale per l’accademia mantenere legami continui e vivi con il mondo delle imprese, non ci si può illudere che i loro problemi possano essere risolti utilizzando le stesse risorse umane, metodologiche e organizzative utilizzate per fare ricerca.

Non è un problema italiano: è un problema strutturale che caratterizza tutti gli atenei.

Non per niente, come ricordavo, in Germania sono stati creati i centri del Fraunhofer Institute, in Gran Bretagna è stato lanciato il programma Catapult, in USA esistono molteplici iniziative che cercano di fare da ponte tra università e impresa (come CalIT2 dell’Università della California).

Se il problema è strutturale, allora deve essere risolto in modo coerente: non basta immaginare che qualche volenteroso professore o studente di dottorato faccia consulenza per le imprese. Serve una strategia organica e articolata incentrata su strutture specializzate in grado da un lato di valorizzare le competenze e il knowhow delle università e, dall’altro, di operare secondo i tempi, i modelli operativi e i fattori di successo tipici delle imprese; strutture che come i Fraunhofer stiano in modo prevalente sul mercato o ancora meglio completamente, come nel caso di Cefriel.

Finché non si prenderà coscienza della complessità del problema e della necessità di articolare soluzioni coerenti con tale complessità, il tema dell’innovazione e del rapporto tra università e imprese continuerà ad essere affrontato in modo velleitario o comunque non adeguato alla criticità e urgenza delle sfide che la nostra società si trova ad affrontare.

Facebook Comments